株価がグングン上がっているけれど、なぜ上昇しているのか理由がわからない。

金融緩和って聞くけれど、自分の投資にどう関係するの?

そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

日銀の金融緩和政策が株価に与える影響は想像以上に大きく、この仕組みを理解することで投資チャンスを最大限活用できます。

本記事では、金融緩和が株価を押し上げる3つのメカニズム(大量資金流入・投資マネー集中・円安効果)、効果的な投資戦略(分散投資と割安株発掘)、そして利益最大化のための具体的手法について、日銀の公式データと企業の実績数値をもとに詳しく解説しています。

金融政策の仕組みを正しく理解することで、株高市場での投資判断に自信を持てるようになり、リスクを適切に管理しながら安定した資産形成を実現できるでしょう。

政策変更にも慌てることなく、長期的な投資戦略を立てられるようになります。

金融緩和政策は株価をグッと押し上げる経済政策

日本銀行の金融緩和政策って聞くと、なんだか難しそうに感じませんか?

でも実は、この政策が私たちの株価にどれほど大きな影響を与えているか知ることは、投資で成功するために非常に重要なんです。

この政策により日経平均株価は過去10年でなんと約3倍に上昇し、多くの投資家が大きな恩恵を受けています。

でも、政策の仕組みを理解せずに投資していると、大きな損をしてしまう可能性もあります。

金融緩和が株価に与える具体的な影響と、株高市場で資産を増やすための効果的な投資戦略について、わかりやすく解説していきますね!

日銀の金融緩和政策とは何か

市場にお金をジャブジャブ供給して、低金利をキープする作戦

さあ、日本銀行の金融緩和政策って具体的にどんなものか、詳しく見ていきましょう!この政策は日本経済にとってめちゃくちゃ重要な役割を果たしているんです。

簡単に言うと、市場にお金をたっぷり供給してずっと低金利をキープすることで、私たちの借り入れコストを下げて、ビジネスや個人の活動をガンガン推進している政策です。

中心となるのは大規模な資産購入。日銀が国債や企業債、さらには株式まで、いろいろな資産を市場から買い上げて、市場にお金をジャブジャブ流します。これで金利を押さえつけているわけです。

短期的には、企業の設備投資や私たちの消費が刺激されて、経済全体が活気づきます。長期的には、デフレを抜け出してインフレ率を上げることを狙っていますが、政策を長く続けるといろんな副作用が出るかもしれないので、そのバランスを取るのが日銀の大きな課題となっています。

金融緩和によって円安が進み、輸出企業の競争力が上がることもあります。その反面で輸入品の価格が上がって、私たち消費者の出費も増えちゃうんです。色々と影響があるので、しっかりと理解しておくことが大事ですよ!

金融緩和政策の3つの柱

量的・質的金融緩和で年間80兆円もの資金をドーンと供給

日銀は2013年から量的・質的金融緩和を始めて、国債・地方債・ETF(上場投資信託)をガンガン購入しています。

日銀の国債保有残高:約540兆円(2024年3月末時点) 年間ETF購入額:約6兆円

出典:日本銀行

年間約80兆円という桁違いの国債購入により、長期金利は0%付近にガッチリと抑制されて、企業や個人の資金調達が格段にラクになりました。

量的・質的金融緩和はQQE(Quantitative and Qualitative Monetary Easing)です。

従来の量的緩和に質的な要素を加えた画期的な手法!

単に資金量を増やすだけじゃなくて、購入する資産の種類や満期を多様化することで、より効果的な金融緩和を実現しているわけです。

マイナス金利政策で銀行の背中をドンと押す

2016年から導入されたマイナス金利政策は、ちょっと驚きの政策ですよね!

金融機関が日銀に預ける資金の一部にマイナス0.1%の金利を適用します。これにより銀行は資金を日銀に預けるとコストがかかってしまうので、市場に放出せざるを得なくなって、より積極的な融資や投資が促進されるんです。

マイナス金利なんて、世界でも珍しい政策ですよね。欧州中央銀行に次いで日銀が導入しました。

銀行の収益への影響が心配される一方で、市場への資金供給効果は絶大で、住宅ローン金利がグッと下がるなど私たち家計にも嬉しい恩恵をもたらしています。

イールドカーブ・コントロールで金利をピタッと安定化

日銀はイールドカーブ・コントロール(YCC)で、10年物国債の金利を0%程度にピタッと維持するため、国債の購入量を柔軟に調整しています。

金利の長期的な安定が実現して、企業の設備投資計画がとても立てやすくなっているんです。

従来の金融政策は短期金利のコントロールが中心でしたが、YCCは長期金利まで直接的にコントロールする画期的な手法です。

金利の先行き不透明感がスッキリ解消されることで、企業の投資意欲向上に大きく貢献しているんですね。

株価への3つの直接的影響

市場に流れ込む大量資金が株価をグーンと押し上げ

金融緩和により市場に供給された大量の資金が株式市場にドッと流れ込みます。その結果、株価を力強く押し上げています。特に日銀が年間6兆円という巨額でETFを購入することで、株価を直接的にガッチリ支える効果があるんです。

この現象は「日銀プット」です。株価が大きく下落した際に日銀のETF購入がしっかり下支えしてくれることを意味します。投資家は日銀の買い支えがあることを前提に投資判断を行うため、市場全体に安心感が広がっているんですね。

実際に2020年のコロナショック時も、日銀の積極的なETF購入が株価の早期回復をバッチリ支えました。

低金利で投資マネーが株式市場にドドッと集中

超低金利により債券や預金の魅力がガクンと低下しました。その結果、投資家はより高いリターンを求めて株式投資にドンドン向かう構図がハッキリしています。

銀行預金の金利がほぼゼロになって、国債利回りもマイナス圏でウロウロしている中、株式投資が相対的にとっても魅力的な選択肢になっているんです。

リスクオンの心理が市場全体のリスク許容度をグッと高めて、成長株や新興市場への投資をガンガン活発化させています。

機関投資家も運用難に直面しています。年金基金や保険会社が株式投資比率をドンドン引き上げる動きが広がっていて、構造的な株買い圧力がずーっと続いているんです。

円安進行で輸出企業の業績がドカンと改善

金融緩和により円安がグングン進行して、輸出企業の収益が見違えるほど大幅に改善しています。1ドル110円から150円への円安により、輸出企業は同じ売上でも円換算での収入がドーンと増加して、これが株価上昇の重要な推進力になっているんです。

特に自動車メーカー、電子部品企業、産業機械メーカーなど輸出比率が高い企業は、為替差益により業績が劇的に向上しました。

トヨタ自動車の為替感応度:1円の円安で年間約400億円の営業利益押し上げ効果

出典:トヨタ自動車決算説明資料

トヨタ自動車の場合、たった1円の円安で年間約400億円もの営業利益押し上げ効果があるとされていて、円安が企業業績と株価に与える影響の大きさがよくわかりますよね。

株高市場での賢い投資戦略

成長セクターと安定セクターをバランス良く狙う

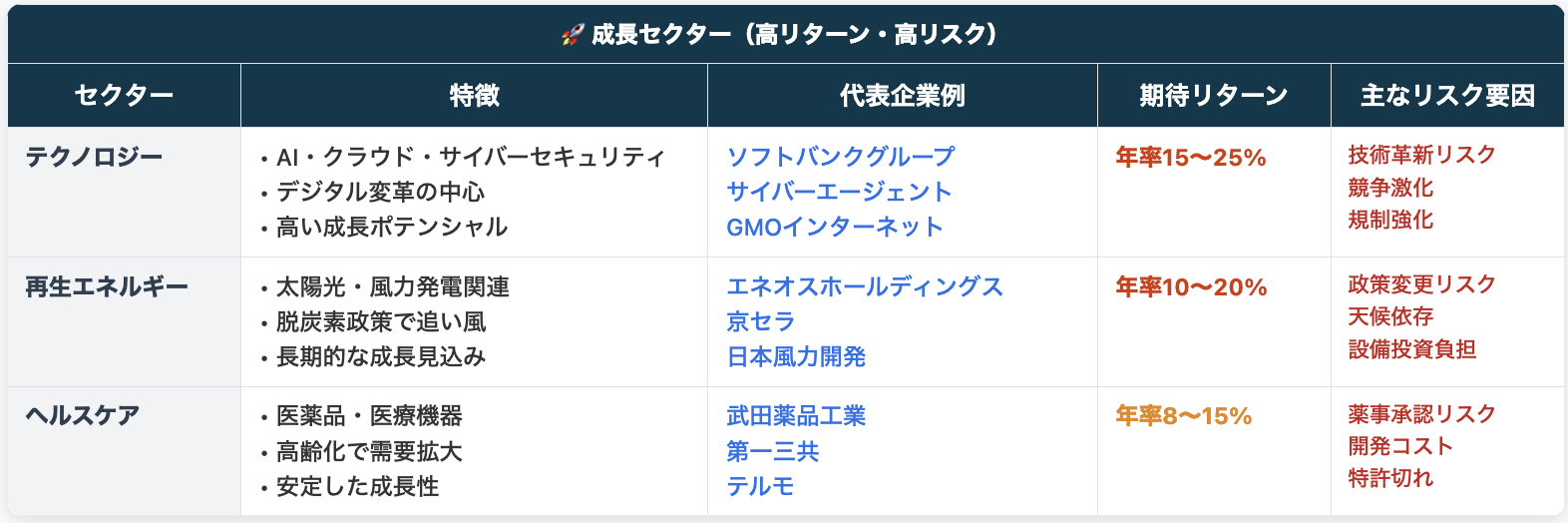

株高市場で注目すべきセクターは、まずテクノロジー関連企業です。人工知能やクラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ関連企業は、これからもグングン成長が期待できるんです。

再生可能エネルギー分野も見逃せませんよ!政府の脱炭素政策によりこの分野は長期的にドンドン成長が見込まれて、太陽光発電や風力発電関連企業への投資妙味がグッと高まっています。

また高齢化社会がどんどん進む中で、医薬品や医療機器、健康管理サービスを提供するヘルスケア企業も安定した需要拡大がバッチリ期待できます。

有望投資セクター一覧表

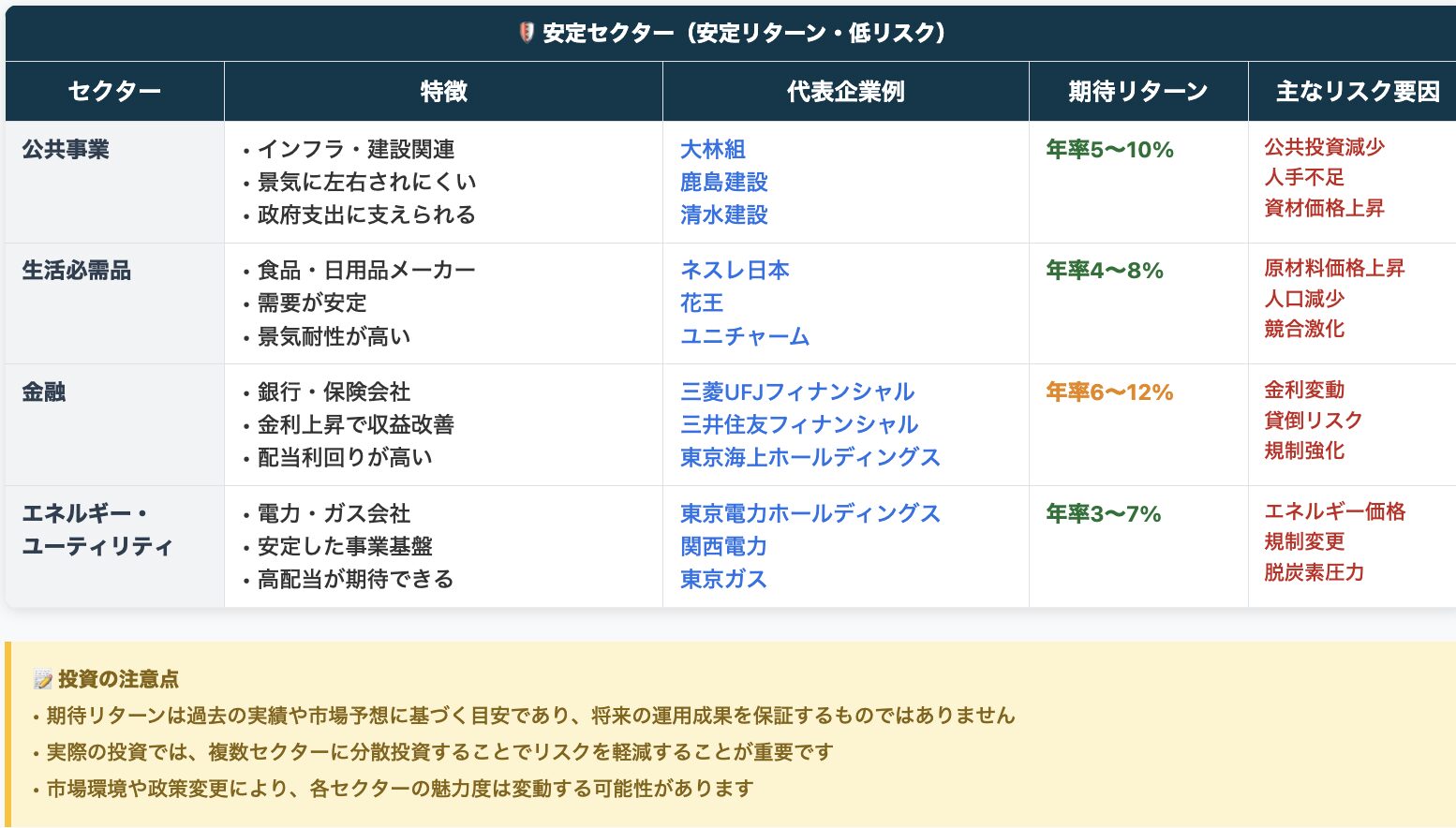

一方で景気変動の影響をあまり受けない安定セクターも大事です。

公共事業や生活必需品企業、金融機関がそれにあたります。インフラ関連企業や電力・ガス会社は景気にそれほど左右されなくて、安定した配当収入もしっかり期待できるんです。

分散投資でリスクをしっかりコントロール

投資リスクを上手に管理するには、地域分散、業種分散、時間分散の3つの観点がめちゃくちゃ重要です。

地域分散では国内株式だけじゃなくて、米国株や欧州株、新興国株をうまく組み合わせます。特定地域の政治・経済リスクをグッと軽減できるんです。

業種分散については、景気敏感株と景気非敏感株をバランス良く保有することが重要です。経済サイクルの変化にしっかり対応できます。

景気拡大局面では自動車や建設関連株がグングン好調になる一方、景気後退懸念が高まると公共事業や食品関連株が相対的に安定するんです。

時間分散は積立投資で実現できて、毎月一定額をコツコツ投資します。

購入価格を平準化して、相場変動の影響をかなり軽減できます。一括投資と比較してリスクを大幅に抑制できるので、初心者の方にもとっても取り組みやすい手法なんですよ。

企業価値に対してお得な割安株を見つけよう

株高市場でも割安株を見つけることは十分可能で、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、配当利回りなどの指標をうまく活用します。

業界平均より低いPERを持つ企業や、PBRが1倍以下で財務がしっかりした企業は割安株の候補になりますね。

特に配当利回り3%以上の企業は、株価上昇と配当収入の両方をしっかり期待できて、長期投資にピッタリです。ただし単純に指標が低いだけじゃ不十分で、企業の財務状況、市場での競争力、将来の成長潜在力を総合的に分析することが必要なんです。

事業内容がわかりやすくて、持続的な競争優位性を持つ企業を選びましょう。長期的な資産形成にしっかり繋げられます。

金融政策変更への備えもお忘れなく

金融緩和政策はいずれ正常化される可能性があるので、その際の影響をしっかり見据えたポートフォリオ構築が重要です。金利上昇局面では銀行や保険会社の収益性がグッと向上するため、金融株への投資は有効な対策になります。

また不動産投資信託(REIT)は金利上昇により一時的に価格が下落する可能性がある一方、賃料収入の安定性から長期的にはとっても魅力的な投資対象です。インフレ懸念が高まった際には、資源やエネルギー関連企業への投資も検討すべきでしょう。

急激な相場変動に備えて一定の現金比率を維持することも重要で、株価がガクンと下落した際の買い増し資金として活用できます。

利益を最大化するための具体的手法

市場サイクルを読んでタイミング良く投資

技術的分析をうまく活用して、株価の押し目買いと利益確定のタイミングを適切に判断することで、リターンの最大化を狙えます。移動平均線やRSI、MACDなどの指標を組み合わせて、株価の過熱感や調整局面をしっかり見極めるんです。

代表的なテクニカル指標の見方と売買サインをチャートで図解

買いシグナル(ゴールデンクロス)

短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に抜けた時

売りシグナル(デッドクロス)

短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に抜けた時

売りシグナル:RSI 70以上(買われすぎ)

買いシグナル:RSI 30以下(売られすぎ)

50を中心に相場の強弱を判断します

買いシグナル

MACDラインがシグナルラインを下から上に抜けた時

売りシグナル

MACDラインがシグナルラインを上から下に抜けた時

- 複数の指標を組み合わせる:一つの指標だけでなく、2〜3個の指標が同じシグナルを示した時により信頼性が高まります

- だましシグナルに注意:短期的な偽のシグナルもあるため、トレンドの継続性を確認しましょう

- リスク管理を忘れずに:損切りラインを事前に決めて、大きな損失を避けることが重要です

- 押し目買いを狙う:上昇トレンド中の一時的な下落は絶好の買い場になることが多いです

特に優良株が一時的にガクッと下落した際の押し目買いは、中長期的な値上がり益をしっかり狙える有効な手法です。逆に株価が大幅に上昇して過熱感がムンムンに強まった局面では、部分的な利益確定によりリスクを軽減できます。

四半期ごとのポートフォリオ見直しにより、目標とする資産配分からの乖離をキッチリ修正して、リスクレベルを適切に管理することも重要ですよ。

短期売買と長期保有をうまく使い分け

投資手法をコア・サテライト戦略で整理して、安定した長期保有銘柄と積極的な短期売買銘柄をうまく使い分けましょう。コア投資では優良大型株を長期保有して安定的な成長をじっくり狙います。サテライト投資では成長株や小型株でガンガン積極的な利益を追求するんです。

長期保有銘柄は配当利回りが高くて事業基盤がガッチリ安定した企業を選んで、定期的なインカムゲインをしっかり確保します。一方、短期売買では業績の急拡大がドーンと期待できる成長企業や、材料株への投資でキャピタルゲインをバッチリ狙います。

コア・サテライト戦略の使い分けにより、相場環境に関わらず安定したリターンの確保が可能になって、投資効率がグッと向上するんですね。

まとめ

日銀の金融緩和政策は株価を大きく押し上げる重要な経済政策で、投資家にとって絶好のチャンスです。大規模な資金供給と超低金利により、日経平均株価は過去10年で3倍に上昇しました。

政策の効果は3つの経路で現れます。市場への大量資金流入による直接的な株価押し上げ、低金利環境による投資マネーの株式市場への集中、そして円安進行による輸出企業の業績向上です。

効果的な投資戦略として、セクター分散と地域分散によるリスク管理、企業価値に対して割安な銘柄の発掘、金融政策変更に備えたポートフォリオ構築が重要になります。技術的分析を活用したタイミング投資と、コア・サテライト戦略による長期・短期の使い分けも利益最大化に有効です。

金融緩和による株高局面を最大限活用するには、継続的な市場分析と学習が欠かせません。政策変更リスクも念頭に置きながら、バランスの取れた投資戦略で長期的な資産形成を目指しましょう。

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、投資の勧誘や特定銘柄の推奨を行うものではありません。

投資に関する重要な注意事項

投資は自己責任でお願いします 投資判断は読者ご自身の責任で行ってください。本記事の情報をもとにした投資により生じた損失について、当サイトは一切の責任を負いません。

将来の運用成果は保証されません 記事中の期待リターンや予想数値は、過去のデータや一般的な市場予想に基づくものです。将来の投資成果を保証するものではなく、元本割れのリスクがあります。

投資にはリスクが伴います 株式投資には価格変動リスク、為替リスク、信用リスクなど様々なリスクが存在します。投資前にこれらのリスクを十分理解してください。

専門家への相談をおすすめします 投資を始める前に、証券会社や金融アドバイザーなど専門家にご相談いただくことをおすすめします。個人の資産状況や投資目的に応じた適切なアドバイスを受けてください。

情報の正確性について 記事の情報は作成時点での公開情報をもとに作成していますが、市場環境の変化により情報が古くなる可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。

金融商品取引法に基づく表示 金融商品の取引は、クーリング・オフの対象外です。投資信託や株式等の金融商品は元本保証されず、投資元本を下回る場合があります。

投資は余裕資金の範囲内で行い、リスクを十分理解した上で取り組んでくださいね。皆さんの資産形成が成功することを心から願っています!